Vous avez déjà ressenti ce petit frisson en débloquant un badge, en franchissant un nouveau niveau ou en voyant une barre de progression se remplir ? Ce n’est pas anodin. Derrière ce plaisir se cache une stratégie appelée gamification.

Qu’est-ce que la gamification ?

La gamification, c’est l’art d’utiliser les mécaniques du jeu, défis, récompenses, progression, compétition, dans un cadre non ludique. Elle n’est pas le jeu en soi, mais son emprunt méthodique. Là où un jeu vidéo nous divertit pour lui-même, la gamification cherche à orienter nos comportements : marcher davantage, apprendre plus vite, consommer plus, rester plus longtemps connecté.

En clair : vous ne jouez pas, vous êtes joué.

Les leviers psychologiques

Pourquoi ça marche ? Parce que la gamification appuie directement sur nos mécanismes cognitifs :

- La récompense immédiate : chaque badge ou point active la dopamine, neurotransmetteur du plaisir.

- Le biais de progression : voir une barre se remplir crée un besoin quasi irrésistible de la compléter.

- La comparaison sociale : classements, défis, compétitions exploitent notre instinct de rivalité.

- La rareté et la perte aversive : “il vous reste 24h pour conserver votre série de connexions” joue sur la peur de perdre.

Ces mécanismes ne sont pas nouveaux. Ce qui change, c’est leur industrialisation à grande échelle par les plateformes numériques.

Exemples du quotidien

- Fitness : des applis comptent vos pas, vous donnent des badges pour 10 000 pas quotidiens, et créent des séries d’objectifs qu’il devient frustrant d’interrompre.

- Éducation : des plateformes comme Duolingo utilisent des points, des séries et des classements pour maintenir l’apprentissage.

- Réseaux sociaux : les “streaks” Snapchat sont des mécanismes de gamification déguisés.

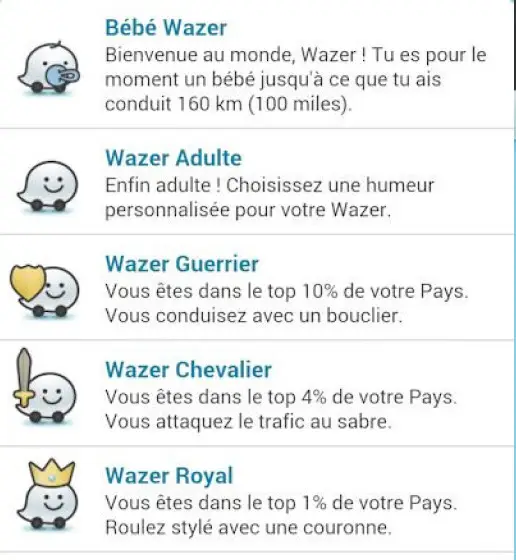

- Application : Waze utilise la gamification en transformant la conduite en un jeu où les utilisateurs gagnent des points, des badges et des niveaux en signalant le trafic, les accidents ou en parcourant des trajets. Cela incite à une participation active et régulière tout en améliorant la qualité des informations de navigation pour tous.

Chacun de ces systèmes transforme une activité en parcours ludique, avec ses règles, ses récompenses et ses sanctions implicites.

Techniques de manipulation les plus courantes

- Badges et récompenses : symboles virtuels qui flattent l’ego.

- Niveaux et progression : hiérarchies qui poussent à “grimper”.

- Défis et compétitions : objectifs temporaires qui exploitent la peur de manquer.

- Fonctionnalités sociales : partage et comparaison pour renforcer l’engagement.

- Monnaie virtuelle : système clos où la valeur réelle est brouillée.

Chaque mécanisme est conçu pour prolonger l’usage, intensifier la participation et, souvent, maximiser le profit de celui qui l’a mis en place.

Pourquoi ça marche si bien ?

Parce que la gamification exploite trois failles fondamentales de notre cerveau :

- Nous cherchons la récompense immédiate. Notre système dopaminergique privilégie le court terme, même au détriment du long terme. Un badge virtuel suffit à créer un shot de satisfaction disproportionné.

- Nous supportons mal l’inachevé. Une barre de progression ou une série entamée déclenche un besoin viscéral de complétion. Le cerveau déteste laisser une tâche “ouverte”.

- Nous sommes obsédés par notre statut. Les classements et niveaux activent notre instinct de hiérarchie : se comparer, monter, ne pas “déchoir”.

La force de la gamification, c’est qu’elle ne crée rien de nouveau. Elle industrialise des réflexes ancestraux, survivre, grimper dans la hiérarchie, obtenir une gratification rapide, et les condense dans des mécaniques simples, répétitives et addictives.

Exemple : les “streaks” de Snapchat. Ils ne modifient rien à l’acte d’envoyer un message, mais transforment une habitude banale en contrainte psychologique. Le compteur devient plus important que l’échange lui-même. À ce moment-là, ce n’est plus vous qui jouez : c’est le système qui joue avec vous.

Les bénéfices réels de la gamification

À sa décharge, la gamification peut avoir des effets positifs :

- Encourager la pratique du sport.

- Faciliter l’apprentissage par répétition.

- Aider à développer de nouvelles habitudes.

- Rendre plus visible la progression personnelle.

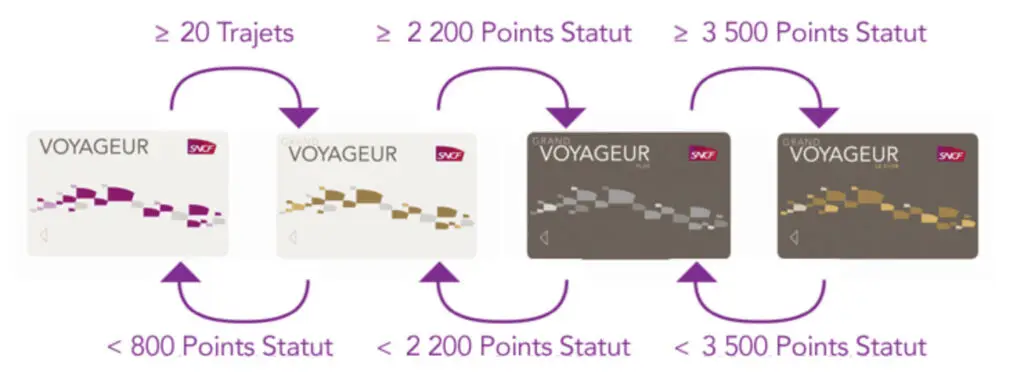

Penons l’exemple du programme Voyageur de la SNCF qui utilise toutes les techniques de gamification : chaque voyage rapporte des points qui font évoluer le statut de l’utilisateur. Plus on voyage, plus on bénéficie d’avantages exclusifs, ce qui reste positif pour les gros voyageurs, bénéficiant d’avantages liés à ce système de fidélité. Cependant, ce système incite aussi fortement à réserver davantage pour accumuler points et upgrades, stimulant les ventes.

Lorsqu’elle est utilisée avec bienveillance, elle peut renforcer la motivation et donner une satisfaction concrète aux efforts.

Les risques et dérives de la gamification

Mais son revers est évident. Mal conçue, la gamification devient une usine à dépendance. Elle peut transformer une activité neutre en compulsion, réduire la motivation intrinsèque (on agit pour le badge, pas pour le plaisir ou l’objectif réel) et masquer des modèles économiques prédateurs.

Exemple : des applis de fitness qui vendent des abonnements premium pour “garder votre progression”, ou des jeux mobiles qui transforment l’effort en achats in-app.

En d’autres termes : la gamification peut manipuler plus qu’elle ne motive.

Conclusion : jouer ou être joué ?

La gamification n’est pas un mal en soi. C’est un outil. Elle peut stimuler l’apprentissage, rendre une habitude plus agréable, ou bien nous enfermer dans une logique de dépendance et de consommation.

La vraie question est : qui fixe les règles du jeu ?

Tant que ce n’est pas vous, il faut garder un œil critique. Derrière chaque badge, chaque défi et chaque monnaie virtuelle, il ne s’agit pas seulement de jouer, mais de décider… ou de laisser quelqu’un décider à votre place.